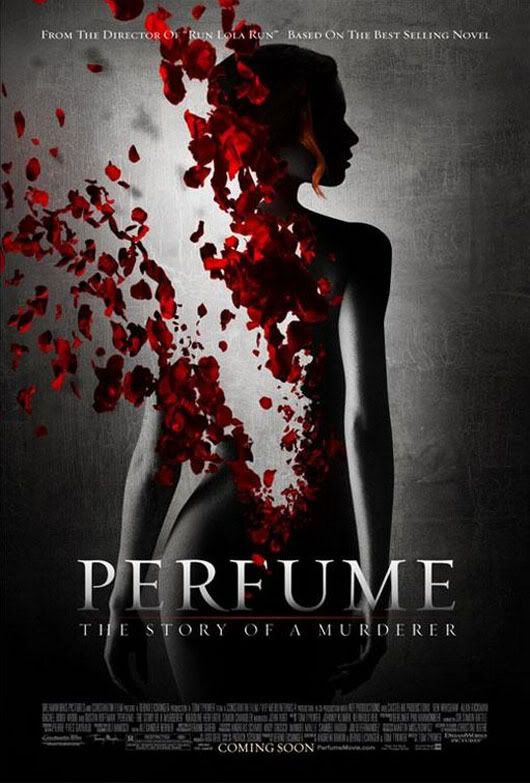

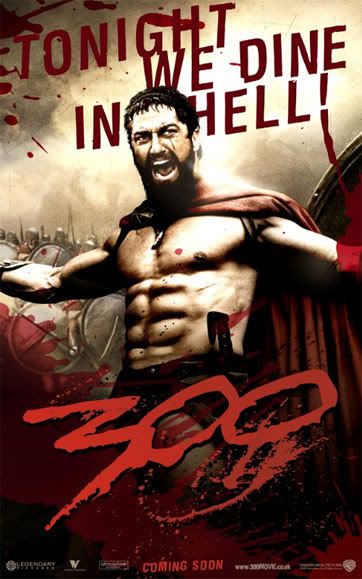

300, segunda obra do realizador Zack Snyder, que se estreou com O Renascer dos Mortos (2004) – aclamado remake do filme homónimo de George Romero – revisita a Batalha de Termópilas em jeito de hagiografia de Leónidas e dos seus guerreiros com base na banda desenhada de 1998 de Frank Miller, um dos mais originais artistas da nona arte. O filme, blockbuster fora de época, rapidamente se tornou num dos mais vistos este ano nos EUA. Desde a sua apresentação no Festival de Berlim, 300 tem sido alvo de polémicas leituras políticas. O Irão classificou o filme como propaganda americana, numa altura de reconhecida tensão diplomática entre os dois países. O próprio presidente, Mahmoud Ahmadinejad, criticou a representação dos Persas na película.

Este género de ataques, lamentavelmente, não é novo. Recordamos os casos de Apocalypto (2007), de Mel Gibson, ou Alexandre (2004), de Oliver Stone. Subjacente a todos eles encontramos um anacrónico nacionalismo cego da parte dos queixosos e uma incapacidade de compreender os pressupostos do ofício artístico. Concedemos, eventualmente, que 300 seja pró-ocidental, na forma como, fiel à mentalidade helénica, transpôs para o ecrã a firme oposição entre gregos e bárbaros. Porém, que se procure fazer equivaler Leónidas a Bush e os espartanos aos marines é simplesmente risível. A este propósito, seja-nos permitido citar as palavras de Vasco Baptista Marques, crítico do Expresso: “Que alguém acredite que este paroxismo de boçalidade faça parte de uma guerra psicológica leva-me a crer que os EUA estão perto de conquistar o mundo pela estupidez”.

Outros, contudo, têm visto em 300 uma peça de propaganda fascista. Se Esparta era, a nosso ver, um estado protototalitário – mau grado o anacronismo que o termo possa conter, de forma alguma reconhecemos no filme uma apologia das práticas eugenistas da Lacónia ou da suposta superioridade da inventada raça ariana. Vários críticos têm evocado nos seus textos o díptico Olympia (1938), da amaldiçoada Leni Riefensthal, esquecendo que a inspiração directa da jovem realizadora para a sua sinfonia de corpos em Berlim foi o ideal grego da kalokagathia. Os próprios alemães reconhecem que 300 apenas retrata o modus vivendi espartano, sendo exagerado entendê-lo como propaganda neonazi. O filme é puro entertainment inócuo: 300 não é V de Vingança (2005).

O debate em torno destas questões mediáticas tem, em parte da crítica, substituído a discussão sobre o mérito cinematográfico da obra. Esta, na esteira de experiências como Sky Captain e o Mundo de Amanhã (2004), de Kerry Conran, ou Sin City (2005), de Roberto Rodriguez, impõe-se como acontecimento cinematográfico pela construção a computador da totalidade dos cenários, procurando, por esse meio, capturar o visual tão próprio da banda desenhada mãe no grande ecrã. Tal técnica, não sendo já inédita, não pode, contudo, deixar de gerar uma certa expectativa e curiosidade no cinéfilo. Vinheta por vinheta, o novela gráfica de Miller é decalcada e, graças ao hercúleo trabalho do departamento de efeitos especiais, constrói-se um ambiente que Zack Snyder acertadamente definiu como “surreal”, com um tratamento heterodoxo da cor e da imagem.

É inevitável traçar uma comparação entre 300 e Sin City – igual técnica, mesmo autor. Contudo, o primeiro sai claramente desfavorecido quando comparado com o fresco e violento film noir de Rodriguez, possivelmente o melhor que nos foi concedido ver no seu ano. Especulamos que tal se justificará, por uma lado, pela mais óbvia diferença entre ambas as películas, a saber, a paleta cromática – Sin City é, pela própria exigência do género, a preto e branco; por outro, pela natureza do argumento. De facto, satisfeita a natural curiosidade pela sua inovação plástica, 300 esgota-se. O filme conserva uma certa faceta épica, mas reduz-se, na sua essência, a um mero action flick. Dos personagens, espera-se somente que lutem em coreografias sanguinolentas, herdeiras de Matrix – registe-se o ambundante recurso ao bullet time ao som de faixas de industrial rock. Não obstante os dramas menores que Zack Snyder criou para a versão cinematográfica da opus de Miller, estes limitam-se a abrandar a acção, sem gerarem no espectador verdadeiro interesse pelo destino das personagens. Neste aspecto, a banda desenhada capturava mais o drama interno de Leónidas.

A Gerald Butler, actor quase-revelação, reconheça-se o mérito de conferir uma certa espessura psicológica a Leónidas, encarnando bem a figura de Miller na obra original. Zack Snyder merece menção pela sua ousadia em avançar com um projecto desta natureza, mas o seu mérito enquanto realizador dissolve-se em parte por detrás das vinhetas da novela gráfica das quais se serviu como storyboard, sem que, por isso, juntasse, como fez Rodriguez em Sin City, o nome de Miller ao seu nos créditos. Os verdadeiros elogios devem recair sobre os diversos departamentos responsáveis pela pós-produção do filme. Para além da louvada secção de efeitos especiais, especial destaque para o design de som. Snyder recomenda apropriadamente um alto volume nas projecções.

Certos críticos têm afirmado que 300 redefiniu os peplums, mas trata-se de uma hipérbole dizê-lo. Pelo contrário, a película, por exemplo, pede emprestado a Gladiador (2000), de Ridley Scott – o verdadeiro refundador do género épico-histórico de fundo greco-romano – o conhecido motivo da seara desse filme. Inclusive em certos trechos da banda sonora tem-se reconhecido linhas melódicas de Hans Zimmer para Gladiador. Será, porventura, mais verdadeiro, considerar, modestamente, 300 um filme interessante enquanto objecto estético que, proporcionando aos que isso procuram acção de qualidade, não consegue, contudo, existir para lá de um primeiro visionamento. Exercício de estilo, encontra-se desprovido de substância maior. Num projecto cujo único nome de peso era Frank Miller convém pois que fique explícito: 300 não é Sin City.

O filme, ingratamente, só pode ser, de facto, comentado em comparação, por um lado, com a película de Rodriguez em que se filia, por outro, com a obra de Miller que adapta. Quanto a esta última, confesse-se que 300 é de sobremaneira fiel à BD. O maior desvio a esta consiste ainda em todo um enredo menor envolvendo a esposa de Leónidas, Gorgo, e uma câmara indistinta que é a tempos a Gerusia e a Apella. Gorgo procura obter junto de um dos seus membros uma audiência perante o Conselho – designaremos assim, neutralmente, tal órgão – para convencer os espartanos a enviarem reforços a seu esposo. A Assembleia, porém, é controlada por Theron, político ambicioso. O confronto final entre este e a rainha de Esparta constói-se, em jeito de clímax, paralelamente ao último dia da Batalha de Termópilas. Este enredo com Gorgo visa apenas conferir maior protagonismo à personagem feminina e introduzir, desse modo, uma intriga amorosa, segundo os padrões do politicamente correcto de Hollywood, que, com este estratagema, procura atrair o público feminino. Nisto se confirma o carácter apolítico de 300, obediente ao establishment, o qual é, por definição, avesso à controvérsia e à polémica. A mesma técnica observamos, por exemplo, n'O Senhor dos Anéis, onde também a principal alteração relativamente à obra de Tolkien foi o desenvolvimento da romance entre Aragon e Arwen.

De resto, em 300, refira-se ainda, como alterações a nível do argumento, o drama menor do capitão que vê o filho tombar, decapitado, em batalha, e a introdução de três criaturas fantásticas, a saber, um gigante disforme membro dos Imortais, um rinoceronte excepcionalmente grande e um carrasco mutante semihumano. Mencione-se igualmente o aparecimento de uma espécie de granadas avant-la-lettre e uma curta cena a caminho de Termópilas, em que o exército passa por uma cidade arrasada por um grupo de batedores. São, a bem dizer, acrescentos inócuos, que em nada traem o espírito da BD – de resto, Frank Miller foi consultor executivo do filme. Aliás, as melhores falas e sequências são precisamente as mais fiéis à novela gráfica, como aquela para que remete o título do nosso artigo – uma das nossas preferidas – inteligentemente adaptada para a tela.

Esta semelhança com a obra original significa que 300 herda directamente dela tanto as suas potencialidades para o classicista enquanto objecto didáctico, como também os vários erros históricos, estes, diríamos, mais a nível da representação do mundo antigo e seus personagens do que propriamente no que respeita à sucessão de eventos, em que Miller e Snyer se mantêm, grosso modo, próximos de Heródoto. O realizador, inclusive, exageradamente, chegou a afirmar que noventa por cento do filme era historicamente correcto.

Particularmente feliz é o retrato da agogê, nos seus múltiplos pormenores. Em Esparta, esta culminava num ritual de passagem – a krypteia – em que os melhores jovens, em pequenos grupos, eram enviados para os campos a fim de, pela calada, assassinarem alguns hilotas (Plu. Lyc. 28, 3-7). Necessariamente, numa narrativa dualista que apresenta os espartanos como bastião único da liberdade contra a tirania persa, a krypteia é representada em moldes diferentes – não há, de resto, em todo o filme, qualquer menção à hilotia. Assim, em 300, Leónidas parte solitário para defrontar um temível lobo, regressando, em evocação de Hércules, coberto da pele da besta e sendo aclamado rei. Ora Heródoto (7.204) diz-nos que Leónidas só subiu ao trono após a morte do irmão, Cleómenes I. Todo um conjunto de anedotas e ditos espartanos, naquela sua apaixonante ironia lacónica, encontram o seu espaço no filme, com especial destaque para o inteligente reaproveitamento, aquando do diálogo com o enviado persa, de uma resposta de Gorgo transcrita por Plutarco (Lyc. 14). É igualmente curioso notar como 300, explicitamente, por meio da narração de Dílio, acusa Xerxes de hybris, recuperando a “teologia” esquiliana presente n' Os Persas. O maior valor da fita para o classicista residirá ainda, porém, na materialização perfeita do espírito espartano que 300 tão acutilantemente fixada, com as suas vincadas noções de dever, coragem e sacrifício. A tagline do filme exclamava apropriadamente: “Prepare For Glory!”.

Por outro lado, há, todavia, vários erros, e não apenas históricos. Assim, convém esclarecer o espectador comum que Termópilas não se traduz, como nas legendas portuguesas, por «Portas do Inferno», mas «Portas Quentes» (como no original, «Hot Gates»). Para tristeza de alguns, mais inflamados de espanto com o facto falso, os espartanos não combatiam desprotegidos, mas armados de hoplon. Saliente-se, porém, a excelente representação da técnica da hoplitia e da indumentária. Sendo verdade que os 300 tombaram honradamente sobre as fatais flechas persas, aguentando o desfiladeiro (quase) solitários, foram apoiados por um exército maior que reunia não só arcádios como gregos de outras póleis (H. 7.202), isto antes da traição de Efialtes – o qual, não era, evidentemente, um corcunda disforme, sendo apenas este um artifício narrativo que permite abordar a questão do eugenismo espartano.

Ao contrário da reconstituição digital, Esparta não era uma cidade perfeitamente organizada, mas um sinecismo nunca completado de quatro (mais uma) localidades (Th. 1.10.2). Os éforos, obviamente, não habitavam um remoto templo no topo de uma montanha nem constituíam uma casta sacerdotal de leprosos, de forma alguma explorando sexualmente uma oráculo que Esparta nunca conheceu. Podemos, contudo, rebuscadamente, tentar ler na resposta negativa da oráculo um eco da posição de Delfos. Porém, é rigoroso o retrato dos éforos como encarnações humanas da Lei, superiores mesmo ao rei. Outras instituições políticas espartanas são retratadas incorrectamente. Assim, particularmente confuso é o Conselho («Council», no original) a que Gorgo se dirige. De facto, tal órgão, na forma como nos é mostrado, por certo era desconhecido dos espartanos. Se o restrito número de membros e as calvas e cãs de vários dentre eles fariam adivinhar a Gerusia, a presença de outros relativamente novos desmente esta possibilidade, parecendo apontar para a Assembleia (Apella). Esta, porém, deveria reunir todo o corpo de cidadãos espartano, o que, claramente, não sucede na película. O próprio local de reunião da Câmara também, supomos, não deveria ser num edifício em jeito de Cúria do Senado como nos é apresentado, mas antes ao ar livre, como era próprio dos gregos. É interessante verificar como os dois enredos menores introduzidos pelo realizador não resistem a uma análise histórica, pois também o supramencionado drama do pai capitão seria impossível registar-se visto os trezentos terem todos descendentes, e o seu filho morto ainda não conhecera mulher. Fora estas duas alterações, os demais erros são inerentes à própria BD mas, pessoalmente, não nos chocam, porquanto se trata de uma obra de ficção.

Igualmente do lado dos persas se encontram várias incorrecções históricas. Em Termópilas não foram utilizados elefantes ou rinocerentes e o exército persa não continha nas suas fileiras monstros que foram nitidamente acrescentados para aumentar o lado fantástico da acção. Nas palavras de Zack Snyder, Dílio (corresponde ao Aristodemos de Heródoto: 7.229-31), o narrador da história, “is a guy who knows how not to wreck a good story with truth”. O que se destaca do lado dos persas é, precisamente, por um lado, esta anormalidade física, como o exército fora uma daquelas trupes ambulantes da Idade Média que corriam as aldeias a mostrarem os deficientes, e, por outro, o óbvio luxo, a desmedida opulência, apresentadas em jeito quase caricatural, do qual o andrógino Xerxes será o paradigma. Porquê este exagero? Parece-nos que ele reflecte uma visão do Oriente profundamente inscrita na mentalidade ocidental. O ouro era um elemento essencial na caracterização dos persas pelos gregos (cf. Lycurg. Leocr. 108-109). Toda o celeuma em torno desta caracterização nitidamente exagerada revela-se, de novo, infundado, porque nos encontramos perante mais uma reelaboração – neste caso, fortemente estilizada – do estereótipo do persa na ficção ocidental. Mais problemática será proventura a representação dos Persas como, maioritariamente, de cor. Julgamos tratar-se de um artifício para acentuar, uma vez mais, a alteridade dos persas, opondo-os aos “arianos” espartanos. O exagero que preside à representação dos persas como uma bizarra horda demoníaca é, no fundo, o mesmo que justifica a ausência de hoplon na caracterização dos espartanos – procura-se vincar o carácter épico da narrativa.

300, em resumo, apresenta-se como a mais recente manifestação do filão de Termópilas no imaginário colectivo e a confirmação da perpetuidade do episódio. De facto, foi em criança que Miller viu o filme Os 300 Espartanos (1962), de Rudolph Maté, que o inspiraria mais tarde a desenhar e escrever a novela gráfica que, por sua vez, estimulou a criatividade de Zack Snyder. Quem pode adivinhar a continuação desta corrente?

P.S. (póstumo): Não fora o tempo investido no artigo, possivelmente não o teria carregado do re-bobina para o Varanda. Preguiçoso, podia ter gozado o ensejo para pôr a versão final e corrigida do artigo: em vez disso, resolvi eliminar as notas bibliográficas, que, importadas do Wordpress, não funcionavam no Blogger. Se alguém quiser mesmo muito ter o artigo sem falhas e com rodapés, deixe no comentário o peditório.